Silenziatori per armi da sparo

- DirittoArmi.it

- 21 mag

- Tempo di lettura: 4 min

Aggiornamento: 26 mag

Storicamente la situazione legale dei silenziatori è sempre stata fraintesa e distorta da atti amministrativi che ne vietavano la produzione e la commercializzazione senza alcun supporto normativo [1]. Di conseguenza negli anni si è diffusa e consolidata l'opinione che i silenziatori fossero effettivamente vietati e riservati alle FFO e FFAA (e di conseguenza da considerare come parti di armi da guerra o come materiali d'armamento), ma a ben guardare l'unica norma che se ne occupava espressamente era la legge sulla caccia, che ne vietava l'uso durante l'attività venatoria [2].

A consolidare l'erronea qualificazione hanno contribuito i periodici elenchi dei materiali d'armamento pubblicati dal Ministero della Difesa [3], che li includevano tra i materiali soggetti a controllo, ma tale inclusione era a tutti gli effetti ingannevole: in primo luogo i materiali citati nell'elenco risultano ampiamente al di fuori rispetto a quelli espressamente elencati nella legge sul controllo dei materiali d'armamento [4], secondariamente l'elenco si riferisce ai silenziatori "specificamente progettati per uso militare" [5].

Un primo importante chiarimento è arrivato nel 2010, in cui il recepimento di una direttiva comunitaria ha inserito espressamente i silenziatori tra le parti di armi comuni da sparo soggette a controllo [6] e successivamente a tale innovazione alcune questure hanno effettivamente rilasciato rarissime licenze per autorizzare l'acquisto e l'introduzione in Italia di silenziatori per armi da fuoco prodotti all'estero [7]. Tali silenziatori risultavano quindi acquistabili da soggetti titolari di porto d'armi o nulla osta del questore ed erano soggetti a denuncia [8].

Una successiva modifica alla normativa ha però introdotto nuovi divieti, di fatto vietando la commercializzazione di ulteriori silenziatori rispetto a quelli già acquistati e detenuti in forza del previgente assetto normativo: dal 5 novembre 2013 sono vietati la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di silenziatori e più in generale di qualsiasi dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo [9]. La definizione include tutti gli accessori utilizzabili su armi da sparo, quindi anche quelli per armi ad aria o gas compressi, di cui è in sostanza vietata la commercializzazione. Ai fini della legge risulta inoltre del tutto indifferente l'astratta (e dibattuta) differenziazione tra "silenziatori", "moderatori", "soppressori" o "attenuatori" [10].

Rimane per alcuni ambigua la posizione giuridica dei silenziatori integrali all'arma, ma l'ampissima definizione di legge sembrerebbe non escluderli dai divieti. La norma infatti non si riferisce specificamente a dispositivi inquadrabili come accessori, o comunque come elementi indipendenti dall'arma su cui vanno ad utilizzarsi, e nulla impedisce di sostenere che il dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore sia soggetto alle limitazioni anche qualora sia un tutt'uno con l'arma su cui è installato.

In ogni caso chi deteneva legalmente silenziatori prima di novembre 2013 può continuare a detenerli e può trasportarli, usarli e cederli ad altri soggetti privati (incluse le associazioni sportive). Possono inoltre essere liberamente ceduti in comodato o in locazione.

Tutt'ora ne rimane vietato l'utilizzo durante l'attività venatoria [2], ma dal 2023 ne è espressamente consentito l'uso durante le attività di controllo e contenimento della fauna selvatica [11] (esclusivamente nelle regioni che hanno recepito tale possibilità, ad esempio la Toscana [12]).

Da settembre 2018 sono stati eliminati dalle parti essenziali di arma [13] e pertanto è venuto meno l'obbligo di denuncia ed ogni altra forma di controllo [8], ma una giurisprudenza controversa ed ostinata continua a considerarli comunque parti di armi [14], motivo per cui è consigliabile in ogni caso continuare a trattarli come parti di arma soggette a controllo. A garanzia dei detentori e di eventuali cessionari, le vecchie denunce in ogni caso testimoniano la detenzione legale al momento dell'entrata in vigore delle restrizioni alla commercializzazione.

Hai bisogno di una consulenza tecnica o giuridica su questo argomento?

Scrivi a info@dirittoarmi.it

[1] Circ. Min. Int. del 14 gennaio 1996, a sua volta richiamante circ. Min. Int. 10.12538/10179 (7) del 20 agosto 1949

[3] ultimo D.M. 29 maggio 2024, pubblicato sulla g.u. n. 131 del 6 giugno 2024

[4] art. 2 L. 9 luglio 1990, n. 185, riguardo al quale i materiali inseriti nell'elenco ma non riconducibili alle categorie specificamente indicate nella legge sono da considerarsi come materiali d'armamento esclusivamente in caso di trasferimenti ed esportazioni destinate a enti governativi o forze armate o di polizia, a norma dell'art. 1, comma 11, L. 9 luglio 1990, n. 185

[5] il che di conseguenza esclude tutti quelli non certificati per uso su armi automatiche o se non altro destinati ad armi espressamente escluse dai materiali d'armamento, come ad esempio quelle a percussione diversa da quella centrale

[6] art. 1-bis DLgs 30 dicembre 1992, n. 527, inserito dall'art. 2 DLgs 26 ottobre 2010, n. 204 che recepiva la Direttiva 2008/51/CE

[7] con riferimento più che altro ad accordi preventivi per il trasferimento di armi da fuoco tra paesi membri dell'Unione Europea

[8] l'art. 1-bis DLgs 30 dicembre 1992, n. 527 è espressamente richiamato dall'art. 35 TULPS e dall'art. 38 TULPS che disciplinano l'acquisto e la detenzione delle armi e delle parti di arma

[9] art. 2, c. 2, L. 18 aprile 1975, n. 110, così come modificato dall'art. 2 DLgs 29 settembre 2013, n. 121

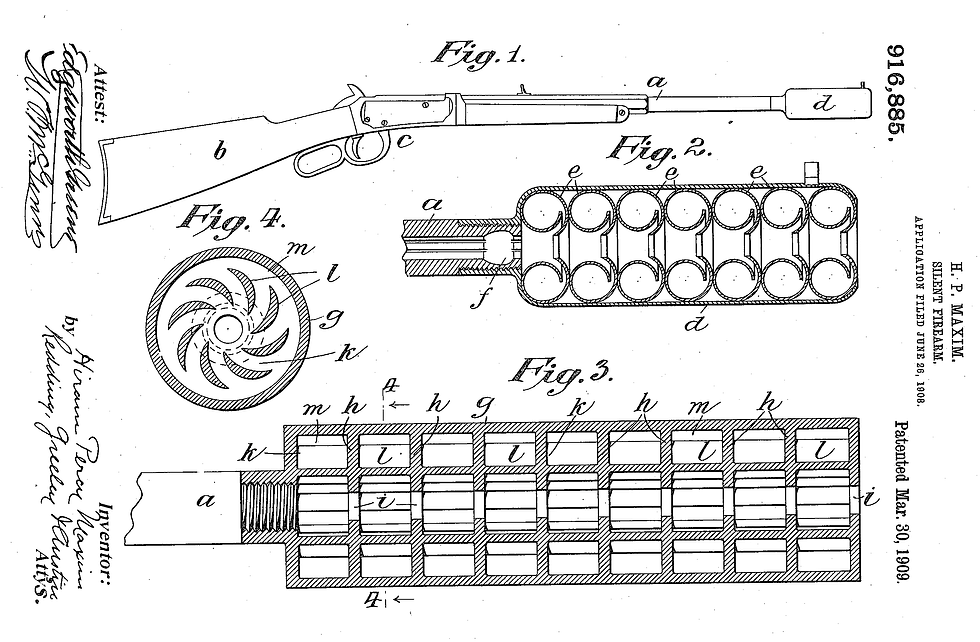

[10] non esiste una definizione tecnicamente condivisa, in ogni caso si può fare riferimento al brevetto Maxim del 1909 ed ai successivi del 1912 per accertare che il termine fin da subito adottato è stato "silenziatore"

[11] D.M. 13 giugno 2023, pubblicato sulla g.u. n. 152 del 1 luglio 2023

[12] D.G.R.Toscana n. 941 del 5 agosto 2024 (allegato "A")

[13] art. 1-bis DLgs 30 dicembre 1992, n. 527 come modificato dall'art. 2 DLgs 26 ottobre 2010, n. 204 che recepiva la Direttiva (UE) 2017/853

[14] tra le ultime Cass. II, n. 40395/2023, e Cass. I, n. 28593/2022

Commenti